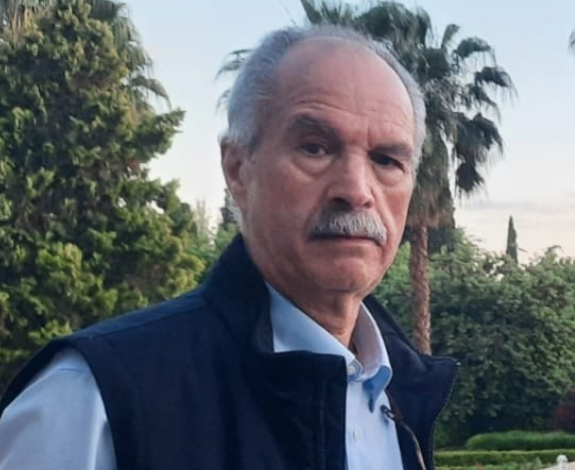

* كتب/ محمد جمعة البلعزي،

في عمر السابعة عشرة.. كنت أتوق لبلوغ الثامنة عشرة.. أترقب العشرين.. بمزيج غريب من الحماس والتوجّس.. لم يتعلق الأمر بالسهر خارج البيت.. أو الشعور بالتقدم في العمر.. بل كان يعني وضع البلاد..

ففي بيتنا.. لم تكن السياسة مجرد حديث نظري.. بل كانت حاضرة في كل تفاصيل حياتنا.. من خبزة الفرن ودقيق الشعير.. إلى الثلاجة والتلفزيون.. والفرص المتاحة للبحث عن وظيفة.. كان عددنا يماثل أفراد أغلب البيوت.. خمسة أشقاء.. أنثى وأربعة ذكور.. كانت أمي ربة منزل.. وأبي عامل يكدح طول نهاره.. عائلة عادية.. بلا امتيازات أو مشاكل استثنائية..

في المرحلة الثانوية.. بدأت أعمل مساءً كاتباً بمكتب لكاتب عدل.. وما كنت أتقاضاه من مرتب لم يجعل منا أغنياء.. لكنه ساعدنا على إدراك الفرق بين عيش حياة مريحة.. وشعور دائم بأننا كنا على حافة الفقر.. لا أذكر جيداً حرب 56.. لكنني أتذكر بكل التفاصيل خسارتنا في 67.. كنا لا نزال نعاني من آثار الصدمة.. عندما ظهر علينا الزعيم عبر الراديو.. كان الإرهاق واضحاً في صوته.. تكلم عما وقع.. وصرّح بما سيفعل.. معلناً أنه سيتنحى.. كانت كلماته تقع على رأس المستمع كضربات فأس.. في تلك الليلة.. جال بفكري شيء أثّر في نفسي بعمقٍ شديد.. حتى أنني دوّنته في مذكرتي.. مُقتنعاً بأنني أستمع إلى شخصيةٍ ذات مكانةٍ سياسيةٍ وإنسانيةٍ عظيمة: “لم تكن الهزيمة يوماً بهذه اللذة… ولا النصر بهذه المرارة”..

تنحى.. وبعد زمن قصير أعلن.. من أتى بعده.. رحيله.. رحل من كان لجيلنا رمزاً لروح الحرية.. تزامن الرحيل مع تغيّر الحكم لدينا.. وكنا نستشعر ذلك مبكراً.. لكن في بيتنا لم يتغير الوضع قيد أنملة.. استمعتُ إلى الحاكم الجديد وهو يتحدث.. شعرتُ أنه يُمثّل شيئاً يُشبهني.. أو على الأقل ما أطمح إليه.. كانت لديه رؤية للمستقبل.. ودفاعاً عن الخدمات العامة.. وحديثاً عن المساواة.. ما جعلني أشعر بالانتماء.. وفي استفتاء عام.. بدون سوابق.. أدليتُ بصوتي لأول مرة.. فعلتُ ذلك بثقة.. بدا لي ذلك مثالاً على استقلال للشخصية.. احترام مؤسسي.. فهم للديمقراطية على أنها أسمى من مجرد ربحٍ أو خسارة.. صار صدى تلك العبارة يتردد بشكلٍ مختلف.. لكن السنوات كانت حبلى بالقسوة والمرارة.. ففي أقل من نصف عقد.. شهدنا أموراً مؤلمة.. فتيان يرسلون إلى أدغال أفريقيا.. لتبتلعهم التماسيح.. ذكّرتني بما كان كبارنا يحكون عن عام الأسرى.. الذين أرسلوا إلى الحبشة.. إسقاط طائرة فبراير فوق سيناء.. دون ردة فعل سوى الصراخ.. أكاذيب قيلت في وجوهنا.. ولّدت في نفسي مزيجاً من الغضب والحزن والإرهاق..

كنتُ أتوق إلى التغيير.. ليس من أجل أيديولوجية.. بل من أجل الحقوق المدنية.. ومجتمعٍ أكثر إنسانية.. فترةٌ قصيرة في عمرها شاهدت خلالها أخطاءً.. كأي فترة غيرها.. لكن الأخطاء تراكمت.. وفي كل مرة كانت أفدح.. أمرٌ لا ينبغي نسيانه أبداً.. بدأتُ أتساءل إن كان كل ما يقوله الحاكم نابعاً من قناعة أم مجرد تمثيل بارع؟.. إن كان ذلك الخطاب الذي جعلني أؤمن بشيء ما صادقاً أم مجرد تأثير مفتعل؟.. لم أفهم الأمر في بداياته.. لكني أدركت أن مع تغيّر السلطة.. يتغير المال.. يتغير الثراء.. فتتغير المواقف والأفكار.. ما لم أفهمه هو كيف يمكن أن يتغير كل هذا.. كيف لشخص كان قدوة لبداية جيل أن يهاجم مريديه بلا خجل أو رادع؟ شخص ربما نشأ وهو يشعر بشيء مشابه لما كنا نشعرُ به.. لكنه لم يُبقِ شيئاً من تلك القدوة.. ولا الإعجاب به.. وصلت إلى هذه النتيجة في زمن جد قصير.. كان حتمياً بالنسبة لي.. لهذا قررت الرحيل.. فلا ينبغي لمجتمع أن يسمح بالتراجع في الحقوق الاجتماعية.. لأنه يستحق حكماً يؤمن بالتواصل المباشر والشخصي.. ويفهم السياسة كخدمة لا كمسافة.. فالحقوق ليست زينة أو تنازلاً.. بل إنجازات تتحقق بشق أنفس الصادقين.